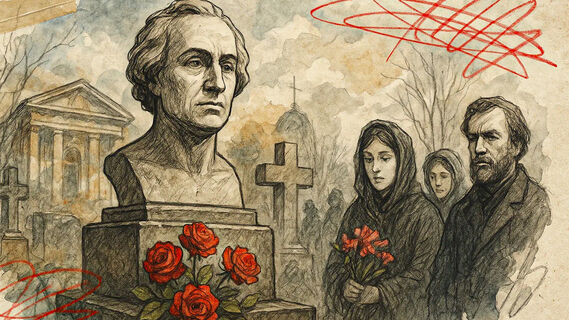

В 1802 году на окраине Санкт-Петербурга, на убогом Волковском кладбище, созданном для погребения нищих, похоронили Александра Радищева.

Автор "Путешествия из Петербурга в Москву", впавший в немилость к императрице, нашел здесь свой последний приют. Но произошло неожиданное: не Радищев опустился до уровня нищего погоста, а кладбище поднялось до его уровня.

Могила писателя стала местом паломничества для мыслящей интеллигенции.

Сюда приходили с цветами и произносили смелые речи.

Однако хоронить своих близких здесь по-прежнему не спешили, предпочитая престижную Александро-Невскую лавру.

Все изменилось в 1848 году, когда рядом с Радищевым похоронили еще одного "властителя дум" — критика Виссариона Белинского.

Пантеон нигилистов под надзором полиции

К середине XIX века "Литераторские мостки" превратились в настоящий символ оппозиции.

В 1861 году здесь похоронили Николая Добролюбова, а затем — Дмитрия Писарева.

Каждые похороны становились громким общественным событием, собиравшим под видом скорбящих весь цвет либеральной и революционной мысли.

За гробом шли толпы студентов, а над свежими могилами произносились пламенные, почти крамольные речи.

Разумеется, такие собрания не оставались без внимания властей.

На похоронах всегда было не меньше агентов Третьего отделения, чем скорбящих друзей.

Так некрополь стал своего рода продолжением нигилистических салонов, местом, где можно было открыто выразить свои взгляды, не боясь немедленного ареста.

Похороны Тургенева: скорбь и казаки

Огромным событием стали похороны Ивана Тургенева в 1883 году.

Власть, не одобрявшая "неблагонадежного" писателя, постаралась сделать процессию максимально контролируемой. "Вся погребальная процессия была сжата тесным кольцом казаков", — вспоминала сестра Ленина Анна Ульянова.

Несмотря на это, прощание было грандиозным. 176 делегаций от земств, университетов, газет и обществ несли венки с говорящими надписями: "Автору "Муму" от общества покровительства животным", "Любовь сильнее смерти" от педагогических курсов.

Это было всенародное прощание, которое не смогла умалить даже полицейская опека.

Со временем на "Литераторских мостках" нашли покой Салтыков-Щедрин, Лесков, Гаршин, Глеб Успенский.

Кладбище стало настоящим пантеоном русской литературы.

От болотных топей к музейному статусу

Изначально название "мостки" было не метафорой, а суровой реальностью.

Почва на Волковском кладбище была болотистой, и для перемещения между могилами прокладывали деревянные настилы.

Со временем территорию осушили и благоустроили, мостки исчезли, но название осталось, подобно Кузнецкому мосту в Москве.

В 1935 году некрополь получил статус отдела Государственного музея городской скульптуры.

Это спасло его от забвения и разрушения.

Сюда начали переносить останки знаменитых людей с других кладбищ, которым грозило уничтожение.

Так на "Литераторских мостках" появились могилы Ивана Гончарова и Александра Блока.

Здесь же похоронены ученые Дмитрий Менделеев и Иван Павлов, революционеры Вера Засулич и Георгий Плеханов, а также мать и сестры Ленина.

Наличие семейного захоронения Ульяновых даже породило в перестройку слух, будто прах вождя тайно перенесли из Мавзолея и похоронили здесь.

Сегодня "Литераторские мостки" — это уникальный мемориал под открытым небом.

Здесь соседствуют могилы идейных противников, гениев и бунтарей.

А история этого места — лучшее свидетельство того, как одно захоронение может превратить заурядное кладбище в символ целой эпохи и трибуну свободной мысли.