На заре XVIII века, когда юная столица только обретала свои гранитные черты, эта территория между рекой Мойкой и извилистой речкой Кривушей (будущим каналом Грибоедова) была далекой окраиной.

Сюда, в так называемые Переведенские слободы, по указу властей "переводили" на поселение мастеровых и служивых людей для нужд строящегося города.

Для духовных потребностей новых жителей была возведена скромная деревянная церковь во имя Вознесения Господня.

Как и было принято в те времена, рядом с храмом сразу же возникло небольшое "погребальное место". Позже, указом императрицы Анны Иоанновны, этот погост получил официальный статус, но его век оказался недолгим.

Город стремительно рос, поглощая свои окраины, и кладбище просуществовало всего несколько лет.

От погоста к храму: Каменное Вознесение

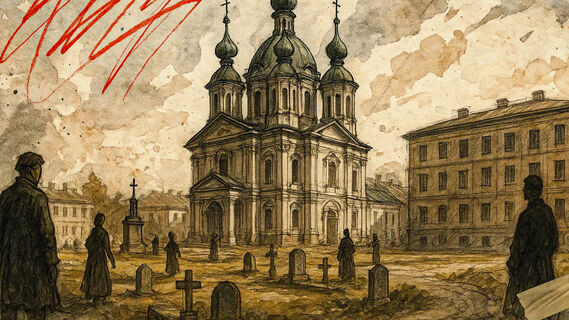

Память о некрополе могла бы исчезнуть бесследно, но на его месте развернулось новое, куда более масштабное строительство. В 1755 году здесь заложили величественный каменный Вознесенский храм.

Пятиглавая церковь, строившаяся почти пятнадцать лет, стала архитектурной доминантой всего района. Почти два века она служила духовным центром для тысяч горожан, а земля старого кладбища стала частью ее церковного двора.

Стерто с лица земли: эпоха безбожия

Трагическая развязка наступила в XX веке.

В 1936 году, в разгар антирелигиозной кампании, Вознесенская церковь была безжалостно снесена.

На освободившемся пространстве, где когда-то хоронили первых жителей столицы и где позже возвышался храм, советская власть построила типовое школьное здание.

Память под асфальтом: наследие Переведенского кладбища

Так городские слои, подобно геологическим, наложились друг на друга: скромный погост, величественная церковь, современная школа.

И лишь старые карты и архивные документы помнят, что шумные школьные коридоры и классы стоят на земле, которая когда-то была тихим Переведенским кладбищем, свидетелем самого начала истории Санкт-Петербурга.