Университет в Российской империи был задуман как “фабрика” по производству лояльных специалистов — врачей, юристов, инженеров.

Но на деле он превратился в самый мощный рассадник вольнодумства, где нищета быта и высота идей создавали взрывоопасную смесь, которая не раз сотрясала устои самодержавия.

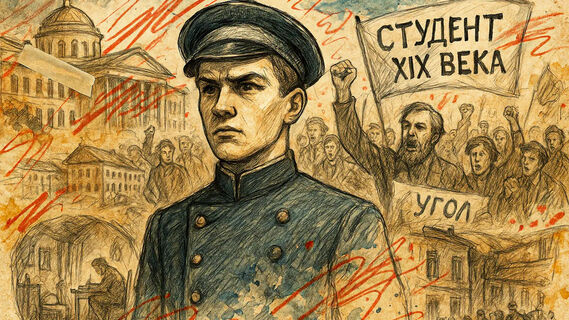

“Угол”, мундир и студенческое братство

Жизнь большинства студентов была постоянной борьбой за выживание.

-

Вечная нищета: стипендий хватало лишь единицам. Большинство жило на скудные деньги, присылаемые из дома, или перебивалось случайными заработками — в основном репетиторством (“уроками”). Классический студент, как раскольниковский Разумихин, жил впроголодь, питаясь чаем и хлебом.

-

“Угол” вместо квартиры: снять отдельную комнату было роскошью. Студенты чаще всего снимали “угол” в комнате у бедной вдовы или мещанина, а то и вовсе жили коммунами по 5-6 человек в одной каморке.

-

Честь мундира: главным символом и гордостью был студенческий мундир (или “тужурка”). Он давал право на скидки в театрах и был знаком принадлежности к особой касте — интеллигенции. Заложить или продать мундир считалось последним делом, признаком полного падения.

-

Студенческое братство: нищета и оторванность от дома рождали невероятно крепкую солидарность. “Сходные кассы” (кассы взаимопомощи), совместные обеды, готовность поделиться последним рублем или конспектом — все это было неписаным законом студенческой жизни.

Тайные кружки и запрещенные книги

Главной пищей студента была не еда, а идеи. Университетские аудитории были лишь началом.

Настоящая интеллектуальная жизнь кипела вечерами в тех самых убогих каморках.

-

Кружки: студенты объединялись в тайные кружки, где читали и обсуждали то, что было под строжайшим запретом. На смену романтикам вроде Шиллера быстро приходили “властители дум” — Белинский, Герцен, а позже Чернышевский и Маркс. Книга Чернышевского “Что делать?” стала настоящей библией для нескольких поколений революционно настроенной молодежи.

-

Эзопов язык лекций: многие прогрессивные профессора умели говорить со студентами “между строк”. Рассказывая об истории Древнего Рима, можно было намекнуть на тиранию в современной России, а разбирая европейскую философию — на необходимость социальных перемен. Студенты прекрасно считывали эти намеки.

“Сходки” и беспорядки: от теории к действию

Рано или поздно накопленное недовольство прорывалось наружу.

Любое событие могло стать искрой, из которой разгорался пожар студенческих беспорядков.

-

Причины: поводом могло быть что угодно: введение нового, более жесткого университетского устава, повышение платы за обучение, арест товарища или политическое событие в стране.

-

“Сходка”: главной формой протеста была “сходка” — несанкционированное студенческое собрание во дворе или в актовом зале университета. На сходках произносились пламенные речи, принимались петиции к властям, решался вопрос о забастовке (прекращении посещения лекций).

-

Столкновение с властью: власти панически боялись организованных студентов. Любая сходка немедленно разгонялась полицией и казаками. За этим следовали массовые аресты, исключения из университета (“отчисление с волчьим билетом”, закрывавшим доступ в другие вузы) и ссылка самых активных в отдаленные губернии или в солдаты.

Эти беспорядки были настоящей школой революционной борьбы.

Студент, прошедший через арест и ссылку, часто уже не возвращался к мирной жизни, пополняя ряды профессиональных революционеров.

Именно из студенческих кружков вышли многие лидеры народнических и социал-демократических организаций, которые в итоге и разрушили империю.

Таким образом, петербургский студент XIX века был трагической и героической фигурой. Общество видело в нем будущее, а правительство — угрозу.

Он мечтал о знаниях и справедливости, но постоянно сталкивался с нищетой и полицейскими репрессиями.

И в этом вечном конфликте между идеалами и реальностью ковался характер человека, готового пожертвовать всем ради идеи, которая, как ему казалось, изменит мир.