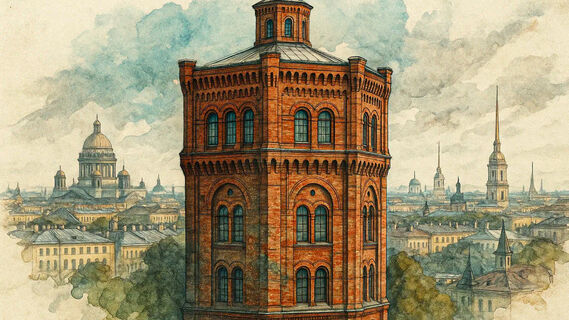

Взгляните на панораму старого Петербурга — среди куполов церквей и шпилей соборов иногда можно заметить массивные, необычные сооружения, не похожие на жилые дома или общественные здания.

Это водонапорные башни — некогда жизненно важные части городской инфраструктуры, а сегодня чаще всего архитектурные памятники, обретающие новую жизнь.

Их история — это история развития городского хозяйства, инженерной мысли и того, как даже утилитарные постройки могли быть красивыми.

Рождение централизованного водоснабжения

На протяжении большей части своей истории Петербург получал воду либо прямо из Невы и каналов, либо из колодцев. Это было негигиенично и неудобно.

С ростом города возникла острая необходимость в централизованной системе водоснабжения. Первая попытка создания городского водопровода была предпринята в середине XIX века. Ключевым элементом этой системы стали водонапорные башни.

Их функция — создавать необходимый напор воды в трубах за счет высоты расположения резервуара. Вода из источников (обычно из Невы) поднималась в резервуар башни насосами, а затем самотеком распределялась по городским домам.

Архитектура силы и функциональности

Первые водонапорные башни в Петербурге были построены во второй половине XIX века. Самая известная из них — водонапорная башня Главной водопроводной станции на Шпалерной улице (сейчас там музей и выставочное пространство).

Построенная в 1859—1862 годах, она является выдающимся образцом промышленной архитектуры своего времени. Массивная, с элементами кирпичного стиля, она выглядит как крепость, символ надежности и мощи инженерной мысли.

В ее облике читается стремление придать даже сугубо функциональному сооружению эстетическую ценность, сделать его частью городского ансамбля.

Другие башни, строившиеся позже в разных районах города (например, на Васильевском острове или Выборгской стороне), тоже имели свой неповторимый облик, отражая стили эпохи — от эклектики до модерна.

Сердце системы: как это работало

Внутри такой башни располагалось сложное оборудование. В нижней части — насосные агрегаты, поднимавшие воду. Выше — огромный резервуар, вмещавший тысячи ведер воды.

По мере расходования воды из резервуара насосы снова включались, поддерживая постоянный уровень.

Это была передовая технология для своего времени, позволившая обеспечить водой все большее количество домов и значительно улучшить санитарное состояние города. Башни были настоящим «сердцем» водопроводной системы своего района или всего города, бесперебойно качавшим живительную влагу.

Новая жизнь: от резервуаров к пространствам

С развитием технологий водоснабжения и появлением новых насосных станций многие старые водонапорные башни потеряли свое прямое назначение.

Некоторое время они стояли заброшенными, но их уникальная архитектура и расположение в центре города привлекли внимание. В последние десятилетия многие петербургские водонапорные башни обрели новую жизнь.

-

Башня на Шпалерной стала Музеем воды.

-

Башня на Васильевском острове (на Кожевенной линии) была реконструирована и используется как офисный центр и выставочное пространство.

-

Башня Охтинской бумагопрядильной мануфактуры превратилась в апарт-отель.

Эти башни стали примером успешной ревитализации промышленных объектов, сохранения исторической архитектуры и интеграции ее в современную городскую среду.

Найти и рассмотреть: где стоят башни

Чтобы увидеть эти архитектурные гиганты, нужно знать, где их искать. Самая известная — уже упомянутая башня на Шпалерной улице, 56. Другие можно найти в разных частях города, порой в промышленных или жилых кварталах, где когда-то располагались крупные предприятия или застраивались новые районы. Их силуэты хорошо видны издалека, выделяясь среди окружающей застройки.

Водонапорные башни Петербурга — это больше, чем просто старые инженерные сооружения. Это памятники эпохе, когда город стремительно развивался, символ прогресса и заботы о жителях.

Сегодня они рассказывают нам не только о том, как в домах появилась чистая вода, но и о том, как можно сохранить и переосмыслить индустриальное наследие, вдыхая в него новую, современную жизнь.