В дореволюционной России брак был вопросом не только любви, но и социального статуса, а также выживания. Поэтому не жениться вовремя было равносильно общественной катастрофе для женщины. Но и для мужчин холостяцкая участь имела свои превратности.

Их называли «обабками» и «морковниками», а женщины не спешили выходить за них замуж.

Ратники: холостяки солдаты и неверные мужья

Ратниками на Руси называли не только военных, но и солдат запаса. Иногда мужчина не женился, поскольку ему помешала служба в армии.

Считалось, что для молодой жены такой солдат слишком стар в силу возраста, а вот для сидевшей в девках женщины он подойдет идеально.

Существовали и своеобразные запреты на брак. Например, есть упоминания о том, что жениться в течение семи лет нельзя, если первый брак был аннулирован вследствие обмана. Вариант: жениху «подсунули» не ту невесту, которую показывали на смотринах. Если мошенничество раскрывалось, приходилось ждать 7 лет.

Так и появлялись холостяки, а также старые девы, к которым сватались ратники. Кстати, так называли не только тех, кто хотел обрести семейное счастье, придя со службы, но и женатых мужчин, которые покинули свои семьи.

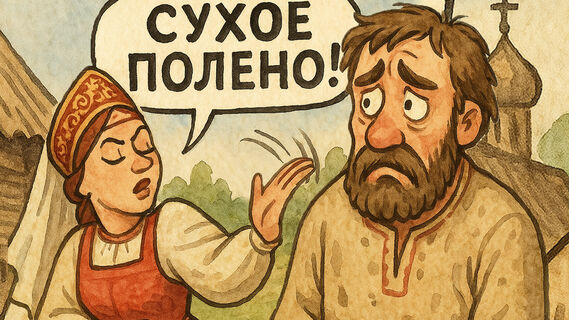

Подовинник: холостяк — «сухое полено»

Подовинник — таким странным словом называли на Руси холостяков в возрасте.

Логика такова: полено не слишком хорошо подходит для того, чтобы растопить печь, поскольку оно быстро сгорает, а тепла практически не дает. Так и возрастной холостяк вряд ли согреет молодую жену, а вот для старой девы вполне подойдёт.

Воробей: бедный жених под каблуком

Очень часто на Руси мужчина оставался холостяком из-за того, что был беден. После женитьбы молодые должны были переехать в дом супруга, и его обязанностью было обеспечивать семью полностью. А если у него ничего нет: ни денег, ни хорошего дома, ни огорода, то вряд ли он будет желанным претендентом для молодых женщин.

Вот и сватались такие небогатые мужики к старым девам. Те готовы были взять претендента в дом отца, кормить его, поить и всячески ублажать. Называли таких мужчин воробьями. Это означало, что они так и будут тут находиться под каблуком у жены, и не будут настоящими хозяевами в доме.

Кстати, если супруг после женитьбы приходил в дом жены, потому что у тестя не было сыновей, он носил еще более смешное прозвище — дворовик.

Обабок: «старый гриб» с нехорошей репутацией

Жениться на молодой и красивой девушке в царской России мог далеко не каждый. Например, вдовец солидного возраста, потерявший жену и не изменивший свою жизнь в течение некоторого времени, на это рассчитывать не мог.

Как пишет портал «Культурология», как ни странно, таких мужчин часто обвиняли в смерти супруги. Но и молодухи не очень-то хотели заботиться о престарелом вдовце и его детях. Зато старые девы (перестарки) с удовольствием принимали предложения от таких женихов.

Если мужчина тянул с женитьбой после того, как его супруга скончалась, его называли обабком. Вообще, это было название гриба-подберёзовика.

Если вспомнить, то старый гриб становится мягким, похожим на губку, его даже сложно разрезать, так как он растекается под ножом. Потому мужчина, называемый обабком, не имел спроса среди молодых невест. Да и сегодня частенько можно услышать: «Вот ведь старый гриб, на молодую заглядывается».

Морковники: бессилие под оранжевым соусом

Почему же мужчина оставался холостяком, если видимых физических недостатков у него не было? Чаще всего к старой деве сватались те, кто страдал мужским бессилием. Эти кандидаты носили издевательское прозвище морковники.

В чём тут логика? Морковь всегда была своеобразным эротическим символом, олицетворяла мужскую силу. Если же мужчину называли морковником, а это не что иное как пирог с начинкой из вкусного оранжевого овоща, то скорее всего подразумевали, что его мужская сила не может проявиться из-за прилипшего теста.

Иногда возникали союзы морковников с так называемой бракованной невестой, браковкой, то есть с женщиной, которая имела плохую репутацию, считалась гулящей, больной, неказистой.

В царской России, как видим, брак был сложным переплетением социальных норм, физических возможностей и, конечно же, судьбы. И обидные прозвища, вроде «обабка» или «морковника», лишь подчеркивали горечь холостяцкой доли.