Петербург, построенный преимущественно из дерева, с самого начала панически боялся огня. Петр I, видевший разрушительные пожары в Европе, начал издавать противопожарные указы практически с момента основания города. Однако настоящая, системная борьба с “красным петухом” началась в XIX веке, когда столица разрослась, а технологии шагнули вперед.

Око города: пожарные каланчи

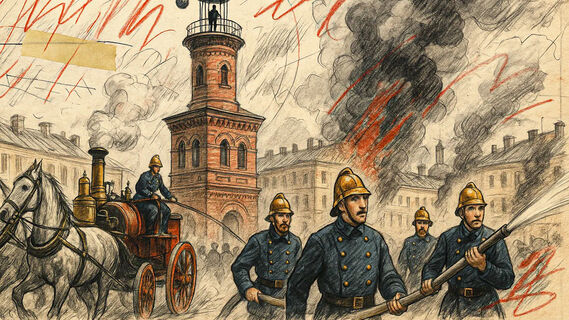

К началу XIX века стало ясно, что для эффективной борьбы с огнем его нужно сначала быстро обнаружить. Так над городом стали расти дозорные башни — пожарные каланчи.

Их строили при полицейских частях, и они были самыми высокими точками в своих районах.

На вершине каланчи, на открытой галерее, круглосуточно нес вахту дозорный.

Его задачей было вглядываться в панораму города, ища первый признак беды — столб дыма.

Заметив дым, дозорный должен был немедленно подать сигнал. Для этого была разработана целая система, понятная без слов всем пожарным командам города:

-

Днем вывешивали специальные кожаные шары.

-

Ночью зажигали сигнальные фонари.

Количество шаров или фонарей указывало на номер полицейской части, в районе которой начался пожар.

Так, команда из другого района, увидев сигнал, знала, куда именно мчаться на помощь.

Иногда к шарам добавляли флаги разного цвета, которые указывали на сложность пожара (“сбор всех частей” — сигнал для самых катастрофических случаев).

Система сигналов на каланче (упрощенный пример):

| Сигнал | Значение |

|---|---|

| Один шар/фонарь | Пожар в 1-й Адмиралтейской части. |

| Два шара/фонаря | Пожар во 2-й Адмиралтейской части. |

| Три шара/фонаря | Пожар в 3-й Адмиралтейской части. |

| Красный флаг (в дополнение к шарам) | Пожар повышенной сложности, требуется помощь соседних частей. |

Эти каланчи были “нервными центрами” пожарной обороны города. Некоторые из них, например, при бывшей Спасской пожарной части на Садовой улице, сохранились до сих пор как памятники той эпохе.

От ведра к насосу: техническая революция

Долгое время главным оружием пожарных были багры, топоры и ручные насосы — “заливные трубы”.

Они требовали огромных усилий: несколько человек должны были яростно качать рычаги, чтобы подать струю воды, которая едва достигала второго этажа. Все изменилось в 1863 году.

В этом году в Петербурге появился первый паровой насос. Это был настоящий технологический прорыв — громоздкий, дымящий и шипящий агрегат, купленный в Англии у фирмы “Шанд, Мейсон и Ко”.

Паровая машина приводила в действие мощный водяной насос, который мог подавать струю воды на высоту до 30 метров — в несколько раз дальше и выше, чем любая ручная помпа.

Появление парового насоса на пожаре было целым зрелищем. Запряженная тройкой лошадей повозка с ревущим монстром мчалась по улицам, пугая обывателей. Но пожарные боготворили эту машину.

Она экономила силы и позволяла эффективно тушить даже высокие доходные дома. К концу XIX века на вооружении столичных команд было уже несколько десятков таких “паровиков”.

Люди в медных касках

За всей этой техникой стояли люди. В 1803 году указом Александра I в Петербурге была создана первая в России профессиональная пожарная команда. Эти люди были настоящими героями своего времени.

Пожарная команда состояла из:

-

Брандмейстера — начальника части.

-

Топорников — самых сильных и смелых бойцов, которые разбирали крыши и стены, чтобы добраться до очага возгорания.

-

Трубников (или стволовых) — тех, кто работал непосредственно с насосами и пожарными рукавами.

-

Кучеров — виртуозов, которые должны были на бешеной скорости доставить команду и оборудование к месту пожара.

Их блестящие медные каски и суконные мундиры были символом надежды для горожан.

Работа была невероятно опасной: пожарные гибли под обрушившимися крышами, задыхались в дыму.

Но именно благодаря их самоотверженности и передовым на тот момент технологиям имперская столица, несмотря на постоянную угрозу, смогла избежать тотальных пожаров, уничтоживших в свое время Лондон и Москву.