Ленинград (ныне Санкт-Петербург) был не просто городом-участником, а одним из ключевых центров мирового авангардного искусства начала XX века.

Здесь зарождались радикальные идеи, здесь работали выдающиеся художники, чьи эксперименты изменили представление о границах творчества.

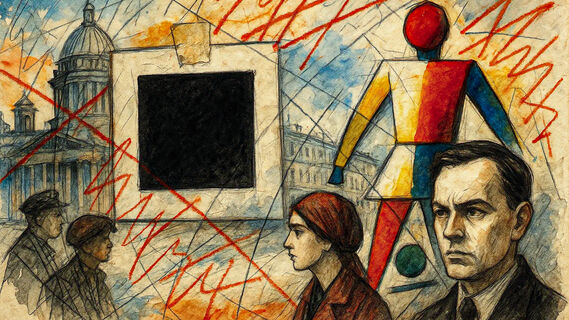

История ленинградского авангарда — это захватывающая драма взлетов, надежд, смелых прорывов и трагического подавления, оставившая неизгладимый след в мировой культуре.

Зарождение и революционный расцвет (начало 1910-х — середина 1920-х годов)

Начало XX века в Петрограде (тогдашнем названии города) было временем бурного культурного брожения. Художники, вдохновленные европейскими течениями (кубизм, футуризм) и собственными поисками, стремились полностью обновить искусство, создав новый язык для новой эпохи.

-

Дореволюционный взрыв: Петроград стал ареной для радикальных выставок и манифестов. В 1915 году здесь, на «Последней футуристической выставке картин «0,10»», Казимир Малевич представил миру свой знаменитый «Чёрный квадрат», ознаменовав рождение супрематизма — одного из самых влиятельных направлений абстрактного искусства.

-

Павел Филонов и аналитическое искусство: параллельно развивалось уникальное явление — школа Павла Филонова, основоположника аналитического искусства. Его концепция «сделанной картины», тщательной проработки каждого атома изображения, собрала вокруг себя множество учеников и последователей, образовав мощное, самобытное течение.

-

Революционная эйфория: после Октябрьской революции авангардные художники были на волне. Новая власть поначалу поддерживала их, видя в авангарде средство для создания «нового искусства для нового человека». Художники активно участвовали в оформлении революционных празднеств, создавали плакаты, работали в образовательных учреждениях.

Институционализация и теоретические поиски (середина 1920-х годов)

Этот период характеризуется попытками систематизировать авангардные идеи и интегрировать их в систему образования и науки.

-

ГИНХУК (Государственный институт художественной культуры): созданный в 1923 году в Петрограде (позднее Ленинграде), ГИНХУК стал уникальным центром, где под руководством Малевича (заведовавшего Отделом формально-теоретического анализа), Филонова и других велись исследования в области теории и истории искусства, разрабатывались новые методики преподавания. Это был первый в мире научно-исследовательский институт по изучению современного искусства. В ГИНХУКе работали группы, изучавшие различные аспекты художественного восприятия, цвета, формы.

-

Конструктивизм: наряду с супрематизмом и аналитическим искусством, в Ленинграде развивались идеи конструктивизма, связывающие искусство с производством, архитектурой и дизайном. Художники стремились к утилитарности, функциональности, эстетике индустриального прогресса.

Сворачивание и подавление (конец 1920-х — 1930-е годы)

К концу 1920-х годов отношение власти к авангарду резко изменилось. Началась кампания против «формализма» и «буржуазного искусства».

-

Закрытие ГИНХУКа (1926): это стало знаковым событием. Институт был закрыт, а его сотрудники подверглись критике. Малевич был отстранен от преподавания, позже арестован.

-

Утверждение соцреализма: В 1932 году было принято решение о роспуске всех художественных объединений и создании единого Союза художников СССР. Единственным официально разрешенным методом стал социалистический реализм, требующий от искусства реалистичности, народности и идейности. Авангард был объявлен враждебным и вредным.

-

Трагические судьбы: многие художники-авангардисты оказались в изоляции. Павел Филонов умер в блокадном Ленинграде, не приняв соцреализма и сохранив верность своим принципам, его работы остались неизвестными широкой публике. Другие вынуждены были заниматься «искусством в стол», эмигрировать или идти на компромиссы с властью.

Подполье и неофициальное искусство (1950-е — 1980-е годы)

Несмотря на официальное подавление, авангардные традиции не исчезли полностью. В Ленинграде, благодаря его особой атмосфере, интеллигенции и удаленности от «ока» центральной власти, сформировалась мощная традиция неофициального искусства (нонконформизма).

-

«Вторая культура»: художники работали в подпольных студиях, организовывали «квартирные выставки», где их произведения видели лишь избранные.

-

Новые имена: появились такие яркие фигуры, как Михаил Шемякин, представители «газаневской культуры» (по названию Дворца Культуры им. И.И. Газа, где в 1974 году прошла знаменитая выставка неофициального искусства). Они продолжали экспериментировать с формой, содержанием, цветом, игнорируя каноны соцреализма.

-

Самобытность: ленинградский андеграунд отличался своей интеллектуальностью, часто обращением к русской религиозной философии, мистицизму, иронии.

Наследие и современность (с 1990-х годов)

С началом Перестройки и падением железного занавеса ленинградский авангард был заново открыт для широкой публики и мирового сообщества.

-

Признание: работы авангардистов стали выставляться в музеях, публиковаться исследования, проводиться международные конференции. Русский музей, который с самого начала собирал произведения авангарда (часто благодаря дальновидности своих первых директоров), теперь обладает одной из крупнейших коллекций в мире.

-

Влияние: наследие ленинградского авангарда продолжает вдохновлять современных художников, дизайнеров, архитекторов, став неотъемлемой частью глобального культурного ландшафта.

Ленинградские авангардисты не только внесли бесценный вклад в мировую художественную сокровищницу, но и продемонстрировали невероятную силу духа, отстаивая право художника на свободу творчества даже в самые суровые времена.

Их наследие — это не только картины, скульптуры и архитектурные проекты, но и свидетельство вечного стремления к эксперименту, новаторству и художественной независимости.