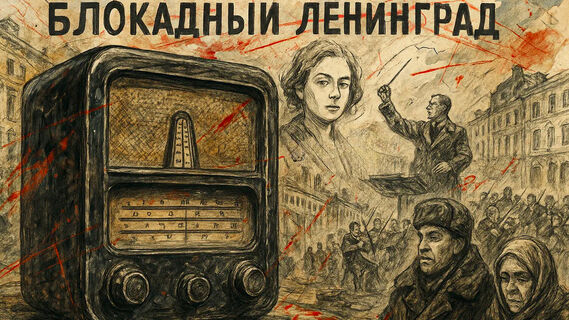

С началом блокады Ленинградское радио из обычного средства массовой информации превратилось в важнейший стратегический объект, оружие и моральный щит города.

В Доме Радио на Малой Садовой улице, 2, днем и ночью шла своя битва — битва за эфир, за надежду и за жизнь.

Роль радио в те страшные 900 дней была двоякой: она была и технической, и, что гораздо важнее, моральной.

Технический подвиг: голос сквозь лед и огонь

Поддерживать вещание в условиях блокады было настоящим чудом инженерной и человеческой стойкости.

-

Работа под обстрелом: дом Радио находился в центре города и был постоянной мишенью. В здание много раз попадали снаряды и бомбы. Студии переносили в подвальные помещения, но вещание не прекращалось ни на час.

-

Борьба с холодом и голодом: в нечеловеческий холод зимы 1941-1942 годов в студиях замерзали чернила, а от дыхания на микрофонах образовывался иней. Дикторы и музыканты, истощенные от голода, работали в пальто и валенках, часто теряя сознание прямо у микрофона. Инженеры, чтобы не замерзнуть, спали по очереди на еще теплом оборудовании.

-

Городская сеть: главным средством доставки сигнала были не домашние приемники (которые у многих не работали из-за отсутствия электричества), а городская радиотрансляционная сеть. По всему Ленинграду было установлено около 1500 уличных громкоговорителей и сотни тысяч квартирных радиоточек — знаменитых черных “тарелок”. Именно эта сеть, которую техники чинили под обстрелами, позволила радио говорить с каждым.

Моральный щит: что слушал осажденный город

Содержание эфира было не менее важным, чем его техническое обеспечение. Радио выполняло несколько жизненно важных функций.

1. Метроном: пульс города

Самым знаменитым звуком блокадного радио стал стук метронома. Он был не просто фоном, а жизненно важным сигналом:

-

Спокойный ритм (50-55 ударов в минуту) означал: “Внимание! Говорит Ленинград! Все спокойно”. Этот мерный стук был доказательством того, что радио работает, город жив, кто-то несет вахту. Он успокаивал, как сердцебиение матери.

-

Учащенный ритм (до 150 ударов в минуту) был сигналом воздушной тревоги или артобстрела.

Пока стучал метроном, ленинградцы знали, что они не одни.

2. Ольга Берггольц: голос надежды

“Блокадной мадонной”, душой и совестью осажденного города стала поэтесса Ольга Берггольц. Ее тихий, доверительный, но невероятно сильный голос, читавший стихи у микрофона, проникал в самые замерзшие души.

Она говорила с ленинградцами как с близкими людьми, разделяя их боль, страх и упрямую веру в победу.

Ее строки “Никто не забыт, и ничто не забыто”, впервые прозвучавшие по радио, стали священной клятвой.

3. “Ленинградская симфония”: победа духа

Вершиной морального подвига Ленинградского радио стала трансляция Седьмой (“Ленинградской”) симфонии Дмитрия Шостаковича 9 августа 1942 года.

В этот день Гитлер планировал праздновать взятие города. Вместо этого из всех репродукторов, направленных в том числе и на вражеские позиции, на город обрушилась мощь музыки.

Чтобы исполнить симфонию, дирижеру Карлу Элиасбергу пришлось собирать музыкантов по всему городу, вытаскивая их из госпиталей и с фронта.

Истощенные люди, играя на пределе сил, совершили невозможное. Эта трансляция стала актом невероятного мужества и символом того, что город, способный в таких условиях создавать и исполнять великую музыку, непобедим.

Радио в блокадном Ленинграде было чем-то большим, чем просто радио.

Оно было незримой нитью, связывавшей разрозненных, замерзающих людей в единый, несгибаемый организм.

Оно было ежедневным доказательством жизни и сопротивления. Голоса, звучавшие из Дома Радио, навсегда остались в памяти города как символ его бессмертия.